[摘要]历史长期由胜利者书写,梁启超说“一部二十四史,都是帝王将相家谱”,正是就此意义而言,帝王将相当然99.99%都是男人。

关于作者:周扬波,浙江湖州师范学院历史系教授。

“历史”的英语单词是history,源自拉丁语historia,本义是询问。但到上世纪女权运动勃兴后,这个词被抨击为“history=his+story”,即历史就是男人的故事。这既没道理又有道理,大家读过的历史书里有几个女人?那么,女人真的是没有历史的人吗?且从女权运动的硕果妇女节说起吧。

偶然相逢的“三八节”和“三八”

一提起妇女节,大家就会想到“三八”。但一提到“三八”,听者应该不只会想到妇女节。只有妇女节的日期,同时又是对于节日主人的贬语,这实在非常吊诡。

Herstory:女人是没有历史的人吗?

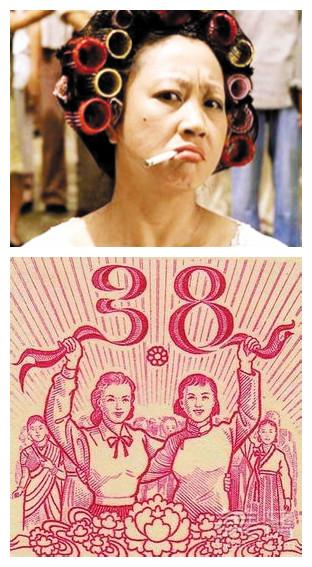

影视中的经典“三八”形象与“三八节”宣传照

其实“三八节”和“三八”的重合,只是历史的偶然。前者是外国进口,后者为地道国产。先就前者说段公案。我们通常听到的三八节起源说法是:1909年3月8日美国芝加哥市女工罢工游行,要求实行八小时工作制、增加工资和获得选举权,次年由于“国际妇女运动之母”克拉拉?蔡特金的提议,这个日期被定为国际妇女节。近年有学者孔寒冰力主此乃虚构历史,并专门著书《国际妇女节考》,以详实史料考证三八节确立于1921年第二届国际共产主义妇女代表会议,是为纪念1917年3月8日俄国二月革命中彼得格勒女工的斗争。至于传统说法的来由或涉意识形态分歧,作者认为还需深入探究。

再说“三八”这个词,一般人总觉得是从港台剧中学来的,并且会想当然地认为源自三八节。但据刘福根专著《汉语詈词研究:汉语骂詈小史》考证,“三八”原本却是骂北宋名人寇老西儿寇准的。据元代元怀《拊掌录》记载,北宋有个妓女美貌又乖张,人称“生张八”。然后寇准冒昧为她乞诗于排行老三的隐士魏野,这魏野可是傲得连宋真宗都请不动的,就作诗戏弄道:“君为北道生张八,我是西州熟魏三。莫怪尊前无笑语,半生半熟未相谙。”“三八”就此问世,用于骂人做事生硬背理。至于传到港台变成专骂女人,应该是移民过程中出现的语言变异。

女人不是天生的?

所以“三八节”和“三八”的结合是貌合而神离,但两者气质的反差,显然呈现出一种两性关系的紧张。这种紧张可以追溯到原始社会父系取代母系获得氏族领袖地位,对于这场被恩格斯称为“女性具有世界历史意义的失败”,传统的解释是女性在农业兴起后体力上的先天劣势所致。

这种说法首先遭到了女性主义者的挑战,世界女权运动的旗帜人物西蒙娜·德·波伏娃,在她的巨著《第二性》(1949)中就针锋相对地说:文明社会的史实已经告诉我们,劳动者未必占有劳动成果,男性作为农业主力占据财产获得优势的解释无法令人信服。《第二性》通篇都在与这种就生理特征立论的本质主义立场相抗争,它的核心观点就是:女人不是天生的,而是后天构建的。与这种观点同样著名的是波伏娃与德国存在主义大师萨特的契约式爱情,二人相爱终生但不结婚,情感并不专一但却坦诚。波伏娃的这种选择,是她拒绝天生如此的哲学观的知行合一,是对“笼中的金丝雀”(女性主义先驱沃斯通克拉夫特1792年提出)这一传统女性形象的惊世突破。

Herstory:女人是没有历史的人吗?

西蒙娜·德·波伏娃(1908—1986)

新近的妇女史研究逐渐证实了波伏娃的敏锐洞见,尽管依然并不忽视男性在劳动和战争中的体力优势,但反对传统的线性逻辑,把父权取代母权视为多元合力互动、渐变又含突变的复杂构建过程。男人的体力优势只能帮助提升其地位,考古和文献中都有两性一体神的发现,可以视作两性此消彼长后存在一个并驾齐驱的时期。

非常历史事件如大禹治水又能加速提升男人地位,而最终大权独揽于男性的关键,则是神权的易手。原本自然形成的女巫男觋并存格局,经巫术政治化之后,被人为地改变为男巫师包揽主要巫术的状态。换言之,在先民生活占有至尊地位的巫术活动中,是男人说了算。话语权的丧失,才是女人世界历史意义的失败。

妇女史的诞生

历史长期由胜利者书写,梁启超说“一部二十四史,都是帝王将相家谱”,正是就此意义而言,帝王将相当然99.99%都是男人。妇女作为群体开始在历史中凸显,只是近百年来的事情,是由她们自己发动的女权运动争取而来。

女权运动浪潮迄今主要有两波,一波在19世纪末20世纪初,第二波则是20世纪六七十年代。前者通过罢工、游行等方式,逐渐争取到了女性的受教育权和选举权等。后者则在波伏娃《第二性》、贝蒂?弗里丹《女性的奥秘》等影响下,要求更为全面深入的两性平等,并在学理上深入研究女性问题。女性研究的机构与课程开始在高校和研究所滋生,妇女史研究就此问世。

女权运动对于人类文明的推动有目共睹,但同时也饱受质疑。其中最著名的莫过于弗洛伊德信徒们的“阳具羡妒”说,将女性维权视为违反自身生理特质的徒劳。该理论受到波伏娃、贝蒂?弗里丹批判后,激进女性主义者又矫枉过正,先后推出男性的乳房羡妒、子宫羡妒等理论。

这种两性对着干的思维,在女权主义的道路上走得相当远。第二波女权运动时妇女集会常见情景是,一位妇女大声喝问:“谁是我们共同的敌人?”众女同仇敌忾:“男人!”早期的妇女史研究深受女权精神浸染,呈现出来的是一部部妇女饱受压迫的血泪史。具体到中国妇女史研究,公认的系统性开山之作是陈东原的《中国妇女生活史》(1937),作者在序言开篇明义:“我们有史以来的女性,只是被摧残的女性。我们妇女生活的历史,只是一部被摧残的女性底历史!”

妇女史:摧残还是璀璨?

笔者无意在此详述女权运动与妇女史研究的关系,事实上两者的关系也不像人们想象的那么紧密。一方面女权运动与时俱进,1975年盖尔?鲁宾提出的“社会性别”发展成为当代女权理论核心概念,视野上关注后天的社会文化而非先天生理差异,思维上以多元的性别互动取代单一的性别对抗。另一方面妇女史研究作为一个独立领域,在开发史料和开拓史观后,逐渐开辟出来一个较过去更加丰富多元的女性历史世界,这种新妇女史研究大体从上世纪六七十年代海外汉学界肇始,经港台影响到世纪之交的大陆学界。

美国女汉学家高彦颐《闺塾师:明末清初江南的才女文化》(1994)一书开风气之先,序言系统批判了从陈东原延续到当代先驱性学者杜芳琴的五四式妇女观,认为在颇具弹性的儒家社会性别体系下,女性拥有相当程度的能动和生机,应以理想化理念、生活实践、女性视角三重动态模式构建中国妇女史研究新视野。

图片来自高彦颐著《闺塾师:明末清初江南的才女文化》一书

硕果累累的新妇女史,的确足以颠覆人们心中的刻板印象。这种印象通常用“男尊女卑、男外女内”这八字标签来表达,前四字又以后四字为逻辑前提。新妇女史研究则先一剑封喉,再来招天女散花:内外界限只是男人的设计,落实到现实的历史世界充满弹性和变数。

这么一说,大家或许立马就会想到武则天。女主研究的开山之作,是美籍华人史家杨联陞1968年发表的《中国历史上的女主》。该文指出在皇帝年幼、帝疾不能视事及先帝卒崩等情况时,太后摄政是历史上制度化的一种政治救援行动,而且汉代以后中国北方妇女地位高于南方,这可能启发了武则天的称帝。陈弱水《初唐政治中的女性意识》一文,则聚焦于初唐武则天、韦后、安乐公主、太平公主乃至上官婉儿这一令人瞩目的女政治家群体,并出人意表地指出这一群体尽管以北朝妇女参政为历史背景,但她们提高妇女地位的女性意识在北朝并无先例,同时因为也未产生历史遗响从而是孤立现象。不过他的结论下得更有意思:这种孤立恰恰暗含着普遍性,即女性意识并非现代社会产物,它有着更广泛深刻的根源,能在极不利的环境中探冒出来。

高层女性有机会扭转乾坤,难道底层民女也能打破内外尊卑格局吗?邓小南《六至八世纪的吐鲁番妇女》一文,副标题就叫《特别是她们在家庭以外的活动》,该文发现中古时期吐鲁番地区的墓志碑铭与出土文书两种文献存在有趣对比,前者相当公式化地契合我们心目中的相夫教子式家庭妇女形象,其实只是时人类型化理念的反映,而后者中出现的女性户主、诉讼者以及信徒活跃于经济、法律和信仰领域的鲜活图景,则告诉我们其实下层民女更有机会在户外活动,家庭的内外界限绝非那么简单清楚。尽管史料遗存上以女性平民为最少,因而这方面研究成果也相对稀少,但同类研究足以表明,邓教授笔下的吐鲁番民女生活实景并非个例,而是常态。

不少妇女史学者业已指出,三从四德等等儒家妇道伦理,主要是对士人阶层女性的要求,但这依然只是男性单方面的设计而已。李贞德《女人的中国中古史:性别与汉唐之间的礼律研究》一文,从修正丧服礼制、母亲身份确认等角度,专门探讨了士人阶层母权对父系礼制律法的挑战。显然作者敏锐地触及到了儒家伦理的内在矛盾,“夫死从子”和孝道逻辑上是冲突的。事实上士人女性在汉唐之间历史舞台的精彩表现,远非母权一端。唐相房玄龄妻吃醋、西晋贾氏偷香等等均出典于此时,诸朝正史《列女传》中多有花木兰式英武女子。《世说新语》还留下了属于士族妇女的魏晋风度。西晋名士王浑夸老婆钟琰儿子生得棒,钟才女放言道:“要是我和你弟弟王沦生儿子的话,还可以不止这么棒。”东晋宰相谢安想纳个妾的念头被夫人刘氏给断了,晚辈们劝解说《诗经》中周公写的名篇《关雎》《螽斯》都说女人不该妒忌,刘夫人神回复:“周公是男人才这么写,要是让周姥来写绝对不会这样。”

当然,中古女性地位高较为人知,可以归因于文化多元时代儒家伦理束缚尚不紧密。那么宋代以下的大小姐们,是否就真的“大门不出,二门不迈”了呢?宋史学会会长邓小南《“内外”之际与“秩序”格局:宋代妇女》一文,指出司马光等人根据《礼记?内则》的“男不言内,女不言外”,将士人妇女的足迹理想化地局限于中门也就是二门之内。但现实中内外界限却模糊不清,宋代士人家庭主妇走出大门贸易、诉讼、拜佛、娱乐等比比皆是,她们经常帮助夫君子弟谋议政务的举动,也往往得到士大夫们的正面评价。

宋人妇女观最耸动天下的,莫过于程颐的“饿死事小,失节事大”。但学界早已指出理学社会化主要是宋亡以后的事,程颐、朱熹本人家族中就有多位妇女再嫁。台湾柳立言《浅谈宋代妇女的守节与再嫁》一文在此基础上,更揭示出宋代妇女守节或再嫁,往往与当时并不普遍的贞节观念无关,而更重要的是考虑财产继承。那么,到贞节牌坊林立的明清,女人们就完全束手就范了吗?已有研究表明,恰恰是明清商品经济的发展,使得背离儒家伦理的倾向也在滋长。

江南的贞节牌坊

回到前述高彦颐开创性的《闺塾师》一书,作者犀利剖析三从的内在矛盾,指出空心的四德公式到明清已发展成新女性三大属性才、德、美。该书章节安排体现出内外延续的统一,依次探讨明清才女家居、交际与公众式结社。高氏笔下的才女,家长、旅行者、女汉子、革命家等个性斑斓,不一而足,而且她更关注儒家弹性伦理下女性受益的一面。“闺塾师”本指流动的女性教师,作者广义地将之代指明清才女,因此鲜明地亮出了该书女子超越闺阁空间的旨趣。

梳理罢妇女史研究概貌,我们会发现,女人在“世界性失败”之后,始终生活在男人的设计之下。但再具想象力的设计,都比不上历史本身的精彩与丰富。原因只有一个,女人和男人一样,都是能动的人。